日本には、古来より伝わる伝説や神話が数多く残っている。多くの神々も登場し、神話好きにはたまらないことだろう。

ヤマタノオロチや天女の羽衣伝説、天岩戸の神話など…数あるなかで、今回は日本の「三種の神器」といわれるものについて解説していこうと思う。

まるでゲームや漫画の世界に出てきそうなその三つの神器についての雑学を、一つずつ詳しく紹介していくぞ!

【歴史雑学】日本の三種の神器とは?

【雑学解説】三種の神器にまつわる伝説

それぞれの宝物には、伝説がある。一つ一つの神器の伝説と共に紹介していこう。その中で重要な項目について先に説明しておく。

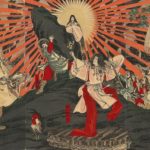

天照大神(あまてらすおおかみ)とは、日本神話に主神として登場する神である。神々の住む世界を統べる、太陽神と巫女の性格を併せ持つ存在とされている。

天孫降臨(てんそんこうりん)とは、日本神話において天照大神の命を受けた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が、神の住む世界と黄泉の世界の間にある葦原の中つ国(あしはらのなかつくに)に天降(あまくだ)ったことである。

それでは、三種の神器について解説していこう!

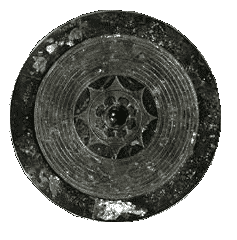

神器①八咫鏡(やたのかがみ)

八咫鏡は天岩戸伝説に登場する。天照大神が岩戸を少し開けた時、鏡に天照大神自身を映し出すことで興味を持たせ、外に引き出した。その鏡こそ、八咫鏡なのである。

その後、瓊瓊杵尊が天孫降臨の際、天照大神から「この鏡を天照大神自身だと思って祀るように」と神勅が下され授けられたといわれている。

神器②天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ/あまのむらくものつるぎ)

草薙剣(くさなぎのつるぎ)ともいわれている。この剣は日本神話において、スサノオが出雲国でヤマタノオロチを退治したとき、大蛇の尾から見つかった神剣である。

のちにスサノオが天照大神にこの神剣を献上し、八咫鏡同様、瓊瓊杵尊に託された。

神器③八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)

岩戸隠れの際に玉祖命(たまのおやのみこと)が作り、八咫鏡とともに榊の木に掛けられた勾玉のことである。

赤色やメノウを指すといわれている「瓊」という文字が入っていることから、「八尺ある赤い色の勾玉」と推測することができる。

しかし八尺とは2.42424メートルのことである。どこの長さのことを表しているのかはよくわかっておらず、中には八尺くらいありそうなほど大きい、という比喩だともいわれている。

スポンサーリンク

【追加雑学①】三種の神器の行方

八咫鏡

八咫鏡は、本物が伊勢神宮に、レプリカが皇居にあるという。

天叢雲剣は、本物は愛知県名古屋市の熱田神宮に祀られ、レプリカは皇居の寝所の隣の「剣璽の間」に安置されている。

八坂瓊曲玉は、天叢雲剣のレプリカ同様「剣璽の間」に祀られている。これは本物である。

【追加雑学②】多くの謎に包まれている三種の神器

三つの宝物は、直接見てはいけないものとされているため、天皇陛下でさえ実見されていないという。

無理やり見ようとしたら怪奇現象が起きた、無理やり見た人が狂ってしまったといった不吉な話が残されている。都市伝説のような話だが、それほどまでに多くの謎に包まれ、興味の対象であるということだろう。

【追加雑学③】宝物を託された瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)とは?

三種の神器を託された瓊瓊杵尊とは、一体どういった人物なのか。その正体は、天照大神の孫にあたり、皇室の祖先になったとされている神である。

天照大神の命令で「葦原の中つ国(あしはらのなかつくに)」を統治するため、高天原(たかまがはら)より天降ったのだ。

葦原の中つ国とは日本という国の異称であり、高天原とは天照大神含め数々の神たちが住む天上の世界のことである。

雑学まとめ

日本の三種の神器、いかがだっただろうか。個人的には、今もなお実在することに驚いた。筆者と同じく、神話の中に登場する架空のものだと勘違いしている人も、少なからずいるのではないだろうか。

そして、なんだかゲームや漫画の中にでてきそうな言葉が多数あり、好きな人はワクワクする世界観だろう。実物を見ることができないのは残念だが、楽しい妄想が膨らむので良しとしよう。

しかし、日本の神話に出てくる神様の名前は、どうしてこうも難しいのだろうか。フリガナなしでは読める気がしないが、内容はとても興味のそそられるものばかりだ。

この機会に、もっと詳しく日本の神話の雑学に触れてみるのも楽しいかもしれない。

おすすめ記事

-

-

天津神と国津神。日本の神様は2種類だが上下関係はある?【神話】

続きを見る