ハンムラビ法典

少し前の話だが、「やられたらやり返す、倍返しだ!」の決めゼリフで有名なドラマが流行ったのを覚えている人も多いだろう。

日頃から仕事などでストレスを受けることも多い現代人だからこそ、あのドラマの決めゼリフが心に染みて大流行したに違いない。

とはいえ、現代においては「目には目を、歯には歯を」という生き方は野蛮であり、なかなか難しいといえる。やはり、「目には目を、歯には歯を」というのは、昔だから成り立つものだったのだろう。

…と思っていたが、「目には目を、歯には歯を」の由来を調べてみたところ、この言葉は単なる復讐法ではなく、現代の法制度にも通じるものだとわかった。

今回の雑学では、イメージだけが先行している「目には目を、歯には歯を」という言葉について解説していきたい。

【ルール雑学】ハンムラビ法典「目には目を、歯には歯を」は過剰な報復を防いでいた

【雑学解説】「目には目を、歯には歯を」はハンムラビ法典から

そもそも、「目には目を、歯には歯を」という言葉はどこから来ているのであろうか?

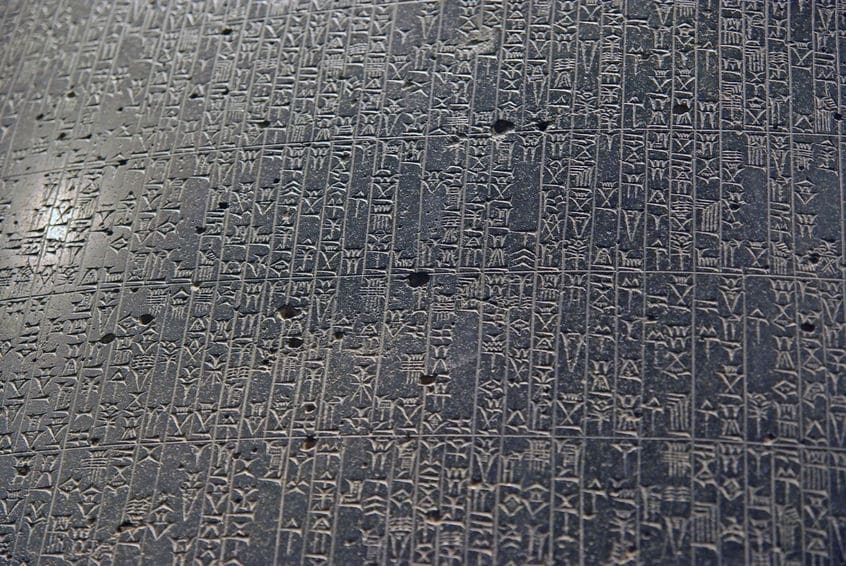

この言葉が記載されているのは、紀元前1700年代のバビロニアで制定されたハンムラビ法典。

このハンムラビ法典の196・197条に「目には目を、歯には歯を」の言葉があるとされており、「人を傷つけた場合には、同程度の罰を与えなければならない」という趣旨の法律である。

逆に言えば、「目を傷つけられたり歯を折られたりしても、命を奪うほどの報復をしてはいけない」という意味であり、過剰な復讐を避けて報復合戦の拡大を防ぐものとされているのだ。

近年では、その趣旨から「目には目を、歯には歯を」という条文は、現代の刑法における原則である「犯罪に対する刑罰は、予め法律で制限を定めなければいけない」という「罪刑法定主義」に通じるものであるとの評価を受けている。

かつては、復讐を認める野蛮な法律であると言われていた「目には目を、歯には歯を」であるが、実は洗練された法律だったのはビックリだ。

スポンサーリンク

【追加雑学①】ハンムラビ法典にはビールにまつわる条文もあった!

キリンビール大学によると、「ハンムラビ法典は世界最古のビールの法律」であり、「ビールは、時に通貨と同等の役割を果たし、俸給外の手当としてビールが支払われることもあった」らしい。

さらに、「ビールを水で薄めて販売したら、水に叩き込まれる溺死刑」・「尼僧がビアホールを経営したら火あぶりの刑」・「ビールの代金を穀物以外で受け取ってはならない」などの法律もあったとのことで、当時のビールに対する並々ならぬ執着が伝わってくる。

【追加雑学②】ハンムラビ法典とバベルの塔を作ったのは同じ人物だった!?

ハンムラビ法典が作られたのは、その名前の通り、ハンムラビ王の時代である。ハンムラビ王は、メソポタミアを統一した偉大な王として知られており、ハンムラビ法典の制定も、その偉大な業績の1つとされている。

そのハンムラビ王だが、ハンムラビ法典だけでなく、伝説的な建造物を作ったという説がある。

その伝説的な遺産とは「バベルの塔」。バベルの塔といえば「コンピューターに守られて、3つのしもべがいる」…ではなく、旧約聖書に出てくる巨大な塔のことだ。

あまりにも高く作ったために神の怒りを買い、破壊されてしまったというバベルの塔。旧約聖書によると、これを建造したのは「バビロンの王ニムロデ」と記載されているが、このニムロデがハンムラビ王ではないか? と主張する学者がいるらしい。

その学者は、ハンムラビとは「偉大なるハム」という意味であり、ニムロデは「ノアの箱舟」で有名なノアの三男・ハムの孫であたることがその理由である、と主張しているとのこと。

雑学まとめ

今回の雑学で感じたのは、いままで聞き流していた言葉も思っていたのと違う意味なのはよくあるケースだということ。

たとえば、「情けは人のためならず」という言葉は、「その人のためにならないから、人に情けをかけてはいけない」ではなく「人に情けをかけておけば、いつか自分に返ってくる」という意味なのと一緒だ。

これからは、言葉の意味を詳しく調べてみると、意外な面白さを発見できるかもしれない。