重傷/重体/軽傷の違いってなに?治療日数や症状に注目!

交通事故や事件を報じるニュース番組で、「全治2か月の重傷」「意識不明の重体」「軽傷を負う」などの表現をよく耳にする。 しかし、一緒にニュースを見ていた子どもに「どういう意味?」と聞かれたときに、ハッキリと答えられない自分がいた。なんとなく聞き流していて、それぞれがどう違うか考えたことがなかったのだ。 そこで今回は、重傷・重体・軽傷の違いについて調べてみたので、雑学として紹介していこう! 【人体雑学】重傷・重体・軽傷の違いとは? 科学者くん ダヴィンチさん、ニュースを見てるといつも疑問に思うんですけど、『重 ...

機動戦士ガンダムのOP"翔べ!ガンダム"が熱血系な理由とは?【動画】

機動戦士ガンダムは、当時のロボットアニメでは考えられないようなリアル志向のストーリーで制作され人気を得た。 しかし、OP曲はガンダムの内容とはまったく合っていない熱血ロボットアニメのような曲調と歌詞になっている。これはなぜなのか…? 実はその背後には、番組制作に欠かせないスポンサーが関係しているとか…? というわけで今回は、機動戦士ガンダムのOPはスポンサーを騙すために作られた? という雑学についてご紹介しよう。 【面白い雑学】機動戦士ガンダムのOP「翔べ!ガンダム」が熱血系な理由とは? 秀吉くん 機動戦 ...

地球は完全な球体ではなく楕円形をしている。確認する方法とは?【回転楕円体】

メディアでよくみる地球の映像も、家にある地球儀も、ボールのように丸い。だが、実際の地球はボールのような球体ではない。「完全な球体ではない」というのが、正しいようである。 「えっ、そうなの?」と驚くのもつかの間、「そんなこと、どっちでもいいや!」という声が聞こえてきそう…。しかし、宇宙の専門家からすると、かなり大きな違いのようだ。「完全な球体でない」と捉えることで、地球上のさまざまな現象が説明できるようになったという。 今回の雑学では地球が完全な球体ではない理由と、それを裏付ける根拠についても詳しく調べたぞ ...

"思う壺"の語源と由来とは?"笑いのツボ"も同じ"つぼ"?

「思う壺」とは、自分の思い通りに物事が進むことを意味する言葉。 「ふー、さっきのレストランで食べたパスタ美味しかったね。そういや、会計のときに次回使える割引券もらったよ。また来なきゃね~」 「そうだね。でも、それじゃお店の思う壺よ。やっぱり今度は別のお店にしようよ」 上記のカップルの会話のように使われる。このように日常生活のなかで使うこともある言葉だが、「思う壺」とはなにを指しているか皆さんご存知だろうか? 今回の雑学では、「思う壺」の正体を解明する。 【生活雑学】「思う壺」の語源と由来とは? 孫ちゃん ...

"けりをつける"の意味は?"けり"の語源は古文だった!【かたをつける】

「これでこの案件はけりをつけるぞ…!」「過去にけりをつけて前に進もう」 このように、使うとなんかカッコいい雰囲気が出る「けりをつける」という言葉だが、この「けり」とは何を示しているか知っているだろうか。 なんとなく「蹴り」のことかなと思っていたが、それは全くの誤り。「けり」の正体は古文の「けり」。古文の表現からきているとは、意外に感じる。 というわけで今回は、「けりをつける」についての雑学をご紹介しよう! 【生活雑学】「けりをつける」の意味と「けり」の語源は? 孫ちゃん はぁ~。今日の宿題、古文だよ…。全 ...

葉緑体がない…!植物と木の"光合成ができなくなる時期"っていつ?

植物が生きるうえで欠かせない営み、光合成。 二酸化炭素と水と光から光合成で、酸素を生み出す植物たち。人間をはじめとした動物たちは、呼吸によって酸素を取り込んで二酸化炭素を外に出す。植物に必要な二酸化炭素を動物が作って、動物に必要な酸素を植物が作り出している。 動物と植物は持ちつ持たれつ。互いに正反対の生き方をしているおかげで地球はバランスを保っていると思うと、改めてよくできた仕組みだと感心してしまう。 しかし、植物だからといって問答無用にできるわけではない。実は樹木には、光合成をすることができない時期があ ...

弓道の持久戦。江戸期に流行した"三十三間堂前通し矢"とは?

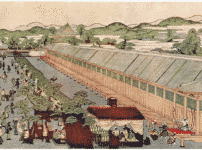

古くは武士の間で戦の訓練および心身の鍛錬として広まった「弓道」。現在では心身の修養のほか、スポーツとしても広く知られている。 この弓道の歴史をひも解くと、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて「通し矢」と呼ばれる競技が存在していた。なんでも現在の弓道とは違い、かなりの長期戦にもつれ込む競技だったとか。 弓道というと、一瞬の集中力が問われるイメージがあるが…長期戦とはどういうことだ? この記事ではそんな、江戸時代初期に流行した通し矢の雑学をご紹介しよう。 【歴史雑学】「三十三間堂前通し矢」という競技があった ...

地球1周分!?伊能忠敬が日本地図を作製するために歩いた歩数は?

江戸時代に日本全国を歩きまわり、精密な日本地図を作成した「伊能忠敬(いのうただたか)」。彼が測量を始めたのは、なんと50代に入ってからというから驚きだ。その偉業には、事を始めるのに年齢は関係ないということを教えられる。 ところで彼が全国を測量してまわるにあたって、一体どのぐらいの歩数を歩いたのか、気にならないだろうか? そこでこの記事では、伊能忠敬が全国を歩いた歩数についての雑学をご紹介する。 その数を辿ると同時に、測量に費やされたとてつもない労力を知ることとなるぞ! 【歴史雑学】江戸時代に日本地図を書い ...

ハンマーで…?かつてのローマ法王の死を"確認する手順"がスゴすぎる。

宗教の世界には、その信者でなければ知らないような決めごとが存在している。たとえば、キリスト教最大の宗派である「カトリック教」ではどうだろうか。 今回耳に飛び込んできたのは、ローマ法王が逝去した際、かつては金槌で頭を叩いて確認していたという話だ。…ローマ法王といえば、カトリック教の最大聖職者である。 そんなお偉いさんの頭を叩くとは一体何事だろう? ちなみに、叩く人が恨んでいたなどという話ではないぞ! 以下より、そんなローマ法王の死を確認する際の手順と儀式の雑学をご紹介していこう。 【面白い雑学】かつてローマ ...

アニメではカット。原作"シティーハンター"の冴羽獠の最大の敵は?

『シティーハンター』は、昭和末期から平成初期にかけて、『少年ジャンプ』の黄金期と呼ばれる時代に連載されていた人気漫画だ。シティーハンターと呼ばれるプロの始末屋・冴羽獠(さえばりょう)の活躍を描いた作品である。 序盤は単に女好きの殺し屋を描いたような内容だったが、途中から探偵が女性のボディーガードをするような作風に変わり、5000万部を超える大ヒット作品になった。正義の味方感が強くなったことが、ヒットに拍車をかけたといったところだろうか。 こうしてアニメ化もされたシティーハンターだが、実はアニメでは原作での ...