簡単!白シャツの黄ばみ対策にはベビーパウダーと重曹が効果あり!

学生さんや就活生に社会人…どんなライフステージにおいても着る機会があるのが「白いシャツ」。 学生服でもスーツでも私服であっても、白シャツはワードローブの最先端。流行に左右されず、何にでも合わせやすく、いつでも清潔さをアピールできる超優秀アイテムだ。 そんな優秀な白シャツの欠点といえば「無難すぎること」と「黄ばみ」だろう。 無難さは各々のセンスに任せるとして、「黄ばみ」には有効な対策がある! 着る前に「白い粉」を塗り込むのだ。 【生活雑学】白シャツの黄ばみ対策にはベビーパウダーと重曹が効果あり! 孫ちゃん ...

古代インドが由来!将棋とチェスはもともと同じゲーム

将棋とチェスといえば、ビデオゲームやスマホゲームが発展した現在でも多くの人に楽しまれているボードゲームである。どちらもマス目の上の駒を動かして、相手の王の駒を取り合う…というのが基本ルールであり、かなり似たゲームだといえるだろう。 どうやら、偶然にも世界の東西で同じような遊びが誕生したようだ…と思いきや、調べてみたところ、将棋もチェスも同じボードゲームから派生した兄弟だったのだ! そのボードゲームとは「チャトランガ」。このチャトランガとは、どのようなゲームだったのか? 今回の雑学ではこれについて探っていき ...

大女優の意外な弱点!オードリー・ヘップバーンは音痴【マイ・フェア・レディ】

キュートさと美しさを兼ね備えた女優オードリー・ヘップバーン。「ローマの休日」で様々な賞を受賞し、その後も「麗しのサブリナ」や「ティファニーで朝食を」など、様々な主演作品を残している。 晩年にはユニセフ親善大使として、愛情をもって活動していた。まさに「素敵な女性」の代表だと私は思っている。しかし、どんなに完ぺきに見える人でも、欠点の1つや2つあるものだ。 今回は、オードリー・ヘップバーンの意外な欠点についての雑学を紹介しよう。 【面白い雑学】オードリー・ヘップバーンは音痴だった 秀吉くん オードリー・ヘップ ...

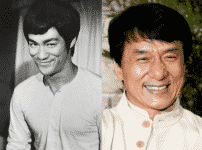

ブルース・リーと共演!ジャッキー・チェンは"燃えよドラゴン"に出演していた

コミカルな演技と素晴らしいアクションが持ち味の、香港俳優ジャッキー・チェン。「ラッシュ・アワー」や「プロジェクトA」は、今でも好きな作品だ。 そんなジャッキー・チェンだが、実は新人時代にある大物アクション俳優の映画に出ていたことを知っているだろうか? 一瞬の出番なので分かりづらいが、この雑学を知ったとき私は「おぉ…!」となったものだ。 今回は、そんな雑学を紹介しよう。 【サブカル雑学】ジャッキー・チェンはブルース・リーの「燃えよドラゴン」に出演したことがある ゆい アクション俳優ジャッキー・チェン氏は、新 ...

テキーラ入りのラーメンを出す店とは?未成年者と運転者はダメ【動画】

日本の国民食、ラーメン。日本全国には3万件以上のラーメン屋が存在している。それだけ多くのラーメン屋があれば、中には個性的なお店もあるはずだ。 いろいろと調べているうちに、「R-20指定のラーメン屋がある」という情報をキャッチした! 20歳未満は立ち入り禁止ということだろうか…。今回は、R-20指定のラーメン屋についての雑学を紹介していくぞ。 【食べ物雑学】R-20指定のラーメン屋がある ぷよぷよくん R-20指定のラーメン…?大人のお姉さんがいるラーメン屋さんとか? ガリガリさん 違うぜ。『テキーラ』入り ...

相撲の行司は襲名制。"木村家"と"式守家"によって受け継がれる名前

日本の国技とされる大相撲。現在の大相撲界では、日本人の力士だけではなく、モンゴルやヨーロッパ出身の力士が数多く登場している。時代とともに力士の出身国も国際色が豊かになっているのだ。 力士の活躍に注目がいきがちな大相撲だが、何も力士だけが相撲界を支えているのではない。力士を指導する親方や、力士の髷(まげ)を結う床山(とこやま)など、多くの人が相撲界に携わっている。 なかでも取り組みの進行や勝敗の判定をおこなう行司は、なかなか興味深い存在だ。この雑学記事では、それほど注目されることのない行司のトリビアについて ...

シロサイとクロサイの違いは?体の大きさと口の形が違うんです【動画】

我々日本人にとって、野生の姿をみることがなく動物園でしか会えないサイ。あまり詳しく知らない人が多いのではないだろうか。そもそもサイには「シロサイ」と「クロサイ」がいるという。名前をきいたことはあっても、その違いまでは知らないだろう。 「シロサイとクロサイの違いって、アレしかないんじゃない?」という意見のあなたに、ぜひ読んでいただきたい雑学をご紹介しよう。おそらく、人に教えたくなるぞ。 【動物雑学】シロサイとクロサイの違いは? ライオンくん サイは見たことあるけど、白いサイと黒いサイなんていたかな…? ウサ ...

音速を表す"マッハ"の由来は?マッハ1ってどのくらいの速さ?

「速さの単位」といえば、普通「時速」で表されるが、そんな常識にはとらわれない速さの単位である「マッハ」。 音の速さと同じなら「マッハ1」、音の速さの倍なら「マッハ2」と、音の速さを基準として表されるこの単位。とにかく「速い」ことを簡単に伝えることができる、ある意味便利な単位だが、少し疑問をもったことはないだろうか? そもそも「マッハ」ってなんだ? なんか響きがかっこいいけど、なに語でどんな意味があるんだ? 今回の雑学ではこの「マッハ」の由来に関して調べてみた。 【生活雑学】音速の「マッハ」の由来は? 孫ち ...

そばを食べるときに音を立てるのはマナー違反?【ヌードルハラスメント】

食事のマナーとして音を立てて食べないのは基本! ときおり、くちゃくちゃ音を立てながら食べる「クチャラー」に出くわすが、ああいうのはマナー違反である。基本、食事は静かにとるべきだと考えられている。 しかし、例外的に「そば」は音を立てても問題ないと捉えられている節がある。本当にそばは音を立てて食べてもOKなのか? なぜ、そばだけこのような特別な扱いを受けているのか、気になったので今回はこの雑学について検証してみた! 【食べ物雑学】そばは音を立てて食べてもOK? ぷよぷよくん そばは音を立てて食べるべき食べ物だ ...

下山するな!山で遭難したときは"頂上"を目指せ。

「登山が好き」という人も多いと思うが、登山には常に「遭難」という危険が背中合わせである。では実際に山で遭難をした時、どうすれば自分の身を守れるだろうか? 山では何気なく選んだ自分の行動で命が救われる場合もあるが、その反対に間違った選択をすることで命を落としてしまうこともある。 今回は、山で遭難したときの対応について紹介していこう。この雑学、知っておいて損はないはずだ。 【自然雑学】山で遭難したときは「頂上」を目指す じいさん 山で遭難したときは下山するんじゃなくって、とにかく『頂上』を目指すことが大切なん ...